Das SDG 8: Nachhaltiges Wirtschaftswachstum und menschenwürdige Arbeit

Das Nachhaltigkeitsziel 8 ist das am meisten kritisierte und am kontroversesten diskutierte SDG. Es zeigt die Ambivalenz und Widersprüchlichkeit innerhalb der einzelnen Ziele der Agenda 2030 deutlich auf. Bevor darauf näher eingegangen werden kann, muss zunächst ein Blick auf die Kerngedanken von nachhaltiger Entwicklung und wirtschaftlichem Handeln geworfen werden:

Wirtschaftliches Handeln ist zielgerichtetes Handeln zur Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse, ein planvolles Vorgehen, das die Knappheit von Gütern verringern und durch rationales Handeln seine Ziele erreichen will. Es folgt dem ökonomischen Prinzip, mit dem geringsten Aufwand den größten Erfolg zu erzielen.

Nachhaltige Entwicklung bedeutet, die Bedürfnisse der gegenwärtig lebenden Menschen in einer Weise zu befriedigen, dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen auf ein gutes Leben nicht eingeschränkt werden. Weltweiter wirtschaftlicher Fortschritt und Wohlstand sind somit nur im Einklang mit sozialer Gerechtigkeit und im Rahmen der ökologischen Grenzen der Erde umzusetzen.

Nachhaltiges Wirtschaften will wirtschaftliches Handeln in Einklang mit ökologischer Verträglichkeit und sozialer Gerechtigkeit bringen. Es ist nicht auf kurzfristigen Profit und eine Produktionssteigerung ausgerichtet, sondern will langfristig die Ressourcen der Erde schonen und die Lebensqualität sowie Chancengleichheit aller Menschen verbessern. Nachhaltiges Wirtschaftswachstum kann demnach nur innerhalb der ökologischen Tragfähigkeit unseres Planeten erfolgen; die Bedürfnisse der Menschen und ihre Versorgung können nur im Rahmen der planetaren Grenzen berücksichtigt und gewährleistet werden.

Menschenwürdige Arbeit ist als Menschenrecht in der Menschenrechts-Charta der Vereinten Nationen festgeschrieben. Arbeit wird definiert als bewusstes, zielgerichtetes Handeln jeder und jedes Einzelnen, um seine oder ihre Existenz zu sichern und die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Menschenwürdige Arbeit ist produktiv und verschafft faire Einkommen. Sie bietet sichere Arbeitsbedingungen, soziale Absicherung, Gleichheit, persönliche Entwicklung sowie soziale Integration. Sie umfasst die Freiheit, sich zu organisieren, schützt vor Diskriminierung, reduziert Armut und gewährleistet Würde, Sicherheit und Gerechtigkeit.

Diese Ideen und Entwicklungskonzepte liegen im Kern der Agenda 2030 und der 17 Nachhaltigkeitsziele. Aktuell ist die globale Wirtschafts- und Arbeitssituation jedoch noch weit von diesen idealen Vorstellungen entfernt:

Weltweit leben Millionen von Menschen in teils extremer Armut, obwohl sie einer Arbeit nachgehen (sog. Erwerbsarme oder working poor); 28 Millionen Menschen weltweit verrichten Zwangsarbeit (2022), unter anderem in der Landwirtschaft, der Textilindustrie oder der Rohstoffgewinnung. Weltweit sind rund 160 Millionen Kinder von Kinderarbeit betroffen. 58 % der Erwerbstätigen und damit etwa 2 Milliarden Menschen arbeiten in informellen Beschäftigungsverhältnissen. Die meisten von ihnen verfügen über keinerlei soziale Sicherung. Der Anteil dieser prekär Beschäftigten ist nach der Corona-Krise noch weiter gestiegen. Die Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen und Frauen ist gleichbleibend hoch geblieben. Auch bei den Arbeitnehmer:innenrechten sind in den vergangenen Jahren erhebliche Rückschritte zu verzeichnen: Viele Staaten schränkten etwa die Gründung von Gewerkschaften und das Recht auf Kollektivverhandlungen über Tarifverträge ein.

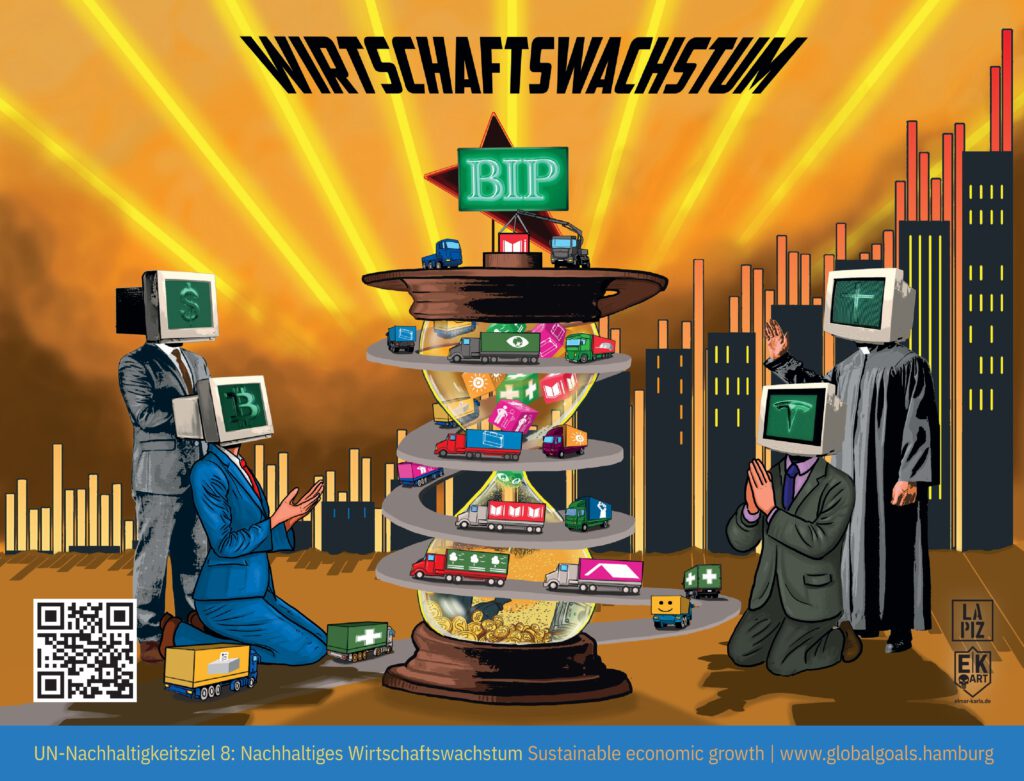

Wirtschaftswachstum und BIP

Das traditionelle Verständnis von Wirtschaft basiert in Industriegesellschaften auf dem Wachstumsprinzip, d.h. der fortlaufenden Steigerung von Produktion und Konsum von Gütern und Dienstleistungen. Wirtschaftswachstum wird dabei mit der Sicherung und dem Zuwachs von Wohlstand gleich gesetzt und am Bruttoinlandsprodukt (BIP) gemessen. Wächst das BIP, wächst der Wohlstand – heißt es fast schon gebetsmühlenartig in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Und das nicht nur hierzulande, sondern in den meisten Ländern der Erde. Ob eine Wirtschaft wächst oder stagniert, wirkt sich erheblich auf die politische Stimmung im Land aus.

Das BIP umfasst alles, was an Waren in einem Land jährlich hergestellt und verkauft wird und was an Dienstleistungen angeboten und genutzt wird. Verdienen und kaufen die Menschen in einem Land viel, steigt das BIP und die Wirtschaft wächst. Aber auch in Zeiten von Kriegen, Pandemien oder anderen Krisen kann das BIP wachsen, wenn z.B. die Rüstungs- oder Pharmaindustrie gute Gewinne machen. Das BIP sagt also nicht unbedingt etwas über die Lebensqualität der Bevölkerung aus.

Es macht z.B. keinerlei Aussagen über soziale Faktoren wie eine ungleiche Einkommensverteilung oder das Ausmaß informeller und unbezahlter Care-Arbeit, über Jugendarbeitslosigkeit und Obdachlosigkeit, über Umweltschäden, Klimakrise und übermäßigen Ressourcenverbrauch, über (fehlende) Wohlstandsfaktoren wie Gesundheitsversorgung, hochwertige Bildung, Einhaltung von Menschenrechten, bezahlbaren Wohnraum, die Lebenserwartung, eine intakte Umwelt oder menschenwürdige und existenzsichernde Arbeitsbedingungen.

Länder wie Luxemburg oder die Schweiz, Spitzenreiter der Länder mit den höchsten pro-Kopf-Einkommen, sind zugleich auch Spitzenreiter in der ungleichen Vermögensverteilung. In Irland, das auf Platz 2 der einkommensstärksten Länder – gemessen am BIP pro Kopf – liegt, leben knapp 20 % der Bevölkerung in Armut, Tendenz steigend. Auch in den USA, immerhin noch auf Platz 7 der Länder mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen, gibt es eine Armutsquote von rd. 11,5 %. Und selbst in einem reichen Land wie Deutschland können Millionen Menschen nicht von ihrer Arbeit leben: Rund 7 % aller Erwerbstätigen befinden sich mit ihrem Einkommen unter der Armutsgrenze (2022).

Zu den glücklichsten Menschen zählen dagegen nicht unbedingt nur die Bevölkerungen der reichsten Länder, sondern – nach Finnland auf Platz 1 – auch die Menschen in Costa Rica, Israel oder Mexico (World Happiness Report, 2022).

„Das Bruttoinlandsprodukt misst alles, nur nicht das, was das Leben lebenswert macht“, soll bereits der US-Präsident Robert F. Kennedy gesagt haben. Kurz: das BIP als Indikator für die Messung von Wohlstand ist v.a. in qualitativer Hinsicht schon lange umstritten.

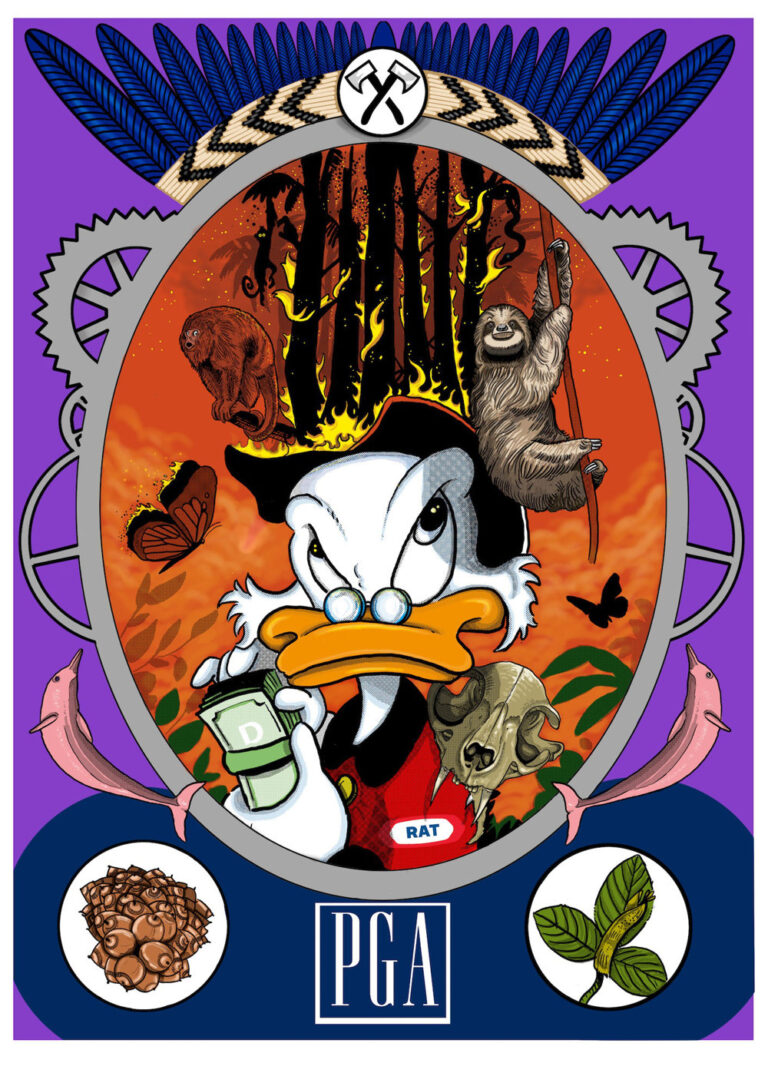

Kann es in einem System der Gewinnmaximierung und des fortlaufenden Wirtschaftswachstum überhaupt soziale Gerechtigkeit, menschenwürdige Arbeit und ökologische Tragfähigkeit geben? Die Gestalter des Wandbildmotivs zum SDG 8 geben darauf eine deutliche Antwort:

„Menschenwürdige Arbeit und (nachhaltiges) Wirtschaftswachstum sind unvereinbar.“

Hier im Podcast mit dem Künstler LAPIZ nachzuhören.

Titel: No Progress. In spite of technology

Künstler: LAPIZ

Grenzen des Wachstums: Genug ist Genug

Wirtschaftliches Handeln mit dem Ziel der Produktionssteigerung und Profitmaximierung geht einher mit fortschreitender Ausbeutung und Nutzung der ökologischen Ressourcen und der menschlichen Arbeitskraft. Die Produktions- und Konsumzyklen der Waren müssen dabei immer kürzer, die Produktionskosten und Endverbraucherpreise immer niedriger werden (siehe das Beispiel „Fast Fashion“). Die übrigen Kosten für den hohen Ressourcenverbrauch zahlen letztlich die industriellen Arbeiter:innen in den Billiglohnländern, die Produzent:innen landwirtschaftlicher Erzeugnisse in Ländern des Globalen Südens, die Ökosysteme, die Tiere und Pflanzen – und schließlich wir alle in Form von Arbeitsstress, Plastikmüll, verpesteter Luft, verseuchten Gewässern, Jahrhundertfluten, Hitzewellen, Pandemien…

Der Erdüberlastungstag, auch: Earth Overshoot Day, zeigt auf, dass wir jedes Jahr mehr Ressourcen verbrauchen, als die Erde erneuern kann. Global waren am 24.7.2025 alle Ressourcen aufgebraucht, die die Erde innerhalb eines Jahres nachproduzieren konnte; in Deutschland war das bereits am 3. Mai 2025 der Fall. Ab da lebten wir quasi auf Pump. Fachleuten zufolge bräuchten wir bereits jetzt drei Erden, wenn alle Menschen auf der Erde denselben materiellen Lebensstandard hätten, den wir in Deutschland haben.

Bereits 1972 sprach der Club of Rome von den „Grenzen des Wachstums“. Sein Leitgedanke war „Suffizienz“: genug ist genug. Die Studie prophezeite, dass bei anhaltender Zunahme der Weltbevölkerung, der Industrialisierung, der Umweltbelastung, der Nahrungsmittelproduktion und der Ausbeutung der natürlichen Rohstoffe die Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten hundert Jahre erreicht sein würden – das war vor 45 Jahren. Bislang ist nicht viel geschehen, um die bereits damals vom Club of Rome geforderte nachhaltige Entwicklung auf den Weg zu bringen und auch zukünftige Generationen zu berücksichtigen.

Titel: Retirement (is about exploring your wide open future)

Künstler: LAPIZ

Was bedeutet Wohlstand für Alle?

Als alternative Indikatoren für Wohlstand haben die Vereinten Nationen bereits 1990 den Human Development Index (HDI) entwickelt, der auf dem Ansatz der „Verwirklichungschancen“ beruht: Danach ist es nicht wichtig, was ein Mensch ökonomisch besitzt, sondern welche Chancen er oder sie hat, sich zu verwirklichen und die eigenen Ziele im Bereich Arbeit, Bildung, Gesundheit u.a. zu erreichen.

Ein weiterer Wohlstandindikator könnte der ebenfalls von der UN vorgeschlagenen Gender Development Index (GDI) sein: Denn die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern hat nicht nur Auswirkungen auf den materiellen Wohlstand, sie ist auch ein Hindernis für eine nachhaltige menschliche Entwicklung.

Weitere Wohlstandsmesser sind z.B. der Better Life Index oder das Bruttonationalglück

Sicher ist jedenfalls: Zum Wohlstand gehört die Einhaltung der Menschenrechte unbedingt dazu!

Auch die letzte Bundesregierung hat in ihrem Jahreswirtschaftsbericht 2022 neue Faktoren zur Wohlstandsmessung eingeführt wie die regionale Einkommensverteilung, Bildung, Gesundheit, die Anbindung an Öffentliche Transportmittel oder die Erreichbarkeit wichtiger Einrichtungen wie Schulen oder Krankenhäuser.

In der Agenda 2030 wird „Wohlstand für Alle“ als eine der fünf handlungsleitenden Kernbotschaften der 17 Nachhaltigkeitsziele genannt (neben Mensch, Planet, Frieden und Partnerschaft, auch bekannt als „5 Ps“ nach den englischen Begriffen: People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership). Dazu heißt es: „Wir sind entschlossen, dafür zu sorgen, dass alle Menschen ein von Wohlstand geprägtes und erfülltes Leben genießen können und dass sich der wirtschaftliche, technische und soziale Fortschritt in Harmonie mit der Natur vollzieht.“ Nach diesem global gedachten Verständnis von Wohlstand geht es also nicht um ein rein materielles Wirtschaftswachstum, sondern es werden soziale und ökologische Belange mit einbezogen. In dieser Frage – d.h. der Vereinbarkeit einer wachstumsorientierten Weltwirtschaft mit ökologischer Verträglichkeit und sozialer Gerechtigkeit – weist die Agenda 2030 innerhalb ihrer Ziele große und ungeklärte Widersprüche auf, deretwegen sie häufig kritisiert wird. Ressourcenschonung und Wirtschaftswachstum, Gewinnmaximierung und soziale Gerechtigkeit stehen in einem bislang noch ungelösten Spannungsverhältnis zueinander. Menschenwürdige Arbeitsverhältnisse stehen im Widerspruch zur angestrebten Produktivität- und Leistungssteigerung von Unternehmen.

In keinem anderen SDG werden diese Zielkonflikte zwischen einem wachstumsorientierten Wirtschaftssystem und den Maßgaben einer nachhaltigen Entwicklung so deutlich wie im SDG 8. Es ist deshalb das umstrittenste von allen 17 Zielen. Und das vor allem deshalb, weil in ihm – trotz aller Kritik – an einem am BIP gemessenen Wirtschaftswachstum als zentraler Bestandteil der Armutsbekämpfung festgehalten wird.

Titel: Freedomsucker

Künstler: Elmar Karla

Thea Lang Collective (Coop.with Lapiz Graffiti)

Das SDG 8

…hat die Förderung von dauerhaftem, breitenwirksamem und nachhaltigem Wirtschaftswachstum, eine produktive Vollbeschäftigung sowie menschenwürdige Arbeit für alle zum Ziel.

Zu den Unterzielen des SDG 8 gehören – neben der Förderung von Ressourceneffizienz in Konsum und Produktion, der Entkoppelung von Wirtschaftsleistung und Wohlstand vom Ressourcenverbrauch, der Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, dem verstärkten Einbezug von Frauen, den Aufbau bedarfsgerechter Finanzdienstleistungen und der Schaffung menschenwürdiger Arbeitsverhältnisse – auch ein jährliches Wirtschaftswachstum von wenigstens 7% in den einkommensschwächsten Ländern (hier gibt’s den genauen Wortlaut vom SDG 8). Diesen Staaten ein solches Wirtschaftswachstum zu gewährleisten, bedeutet allerdings im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung, dass die Industrieländer ihr Wirtschaftswachstum zurückfahren und gleichzeitig suffizienter handeln müssten. Damit wird eine einschneidende Transformation unseres Wirtschaftssystems gefordert, die ohne eine Reduzierung unseres jetzigen Lebensstandards nicht möglich sein wird. Hier ist viel Widerstand aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zu erwarten und bereits zu spüren.

Unter anderem ist eine politisch gewollte und gesetzlich flankierte Umsetzung der sog. „5 R der Nachhaltigkeit“ notwendig. Das heißt: Refuse, Reduce, Reuse, Rethink and Recycle bzw. Verweigerung, Reduzierung, Umnutzung, Umdenken und Recycling, wobei die Verweigerung oder Vermeidung von Rohstoffnutzung der wichtigste Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung ist. Und zugleich der propagierten Produktionssteigerung am meisten entgegensteht.

Nachhaltiges Wirtschaften ist demnach eng mit vielen anderen SDGs verbunden: zum Beispiel mit verantwortungsvollen Konsum- und Produktionsmustern (SDG 12), nachhaltiger Energie (SDG 7) sowie der Reduzierung bzw. Abschaffung von Armut (SDG 1) und Hunger (SDG 2). Wer für menschenwürdige Arbeit einen angemessen Lohn erhält, hat mehr Geld für Lebensmittel, Kleidung und Wohnraum und kann sich besser um seine Gesundheit (SDG 3) und Bildung (SDG 4) kümmern. Arbeitsplätze mit angemessenen Arbeitsbedingungen und Löhnen ermöglichen auch eine nachhaltige Sozialentwicklung, eine stärkere gesellschaftliche Teilhabe und damit die Reduzierung von Ungleichheiten (SDG 10) und sozialem Unfrieden, welcher demokratische Prozesse gefährdet. Nachhaltiges Wirtschaften dämmt u.a. die Überfischung und Versäuerung der Meere (SDG 14) sowie die Zerstörung der Landökosysteme (SDG 15) ein und leistet demnach einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz (SDG 13).

Ansätze und Konzepte für nachhaltiges Wirtschaften

Lieferkettengesetz: Eine konsequente Ausrichtung der Wirtschaft an Nachhaltigkeitskriterien durch die gesetzliche Verankerung entsprechender Menschenrechts- und Umweltstandards für unternehmerisches Handeln fehlt bislang immer noch. Bestehende Wirtschaftsbündnisse (z.B. für nachhaltige Textilwirtschaft oder nachhaltigen Kakao) bleiben freiwilliger Art und verpflichten die Unternehmen zu nichts. Das 2021 von der Bunderegierung verabschiedete „Lieferkettengesetz“ hat die Einhaltung von Menschen- und Umweltrechten entlang der gesamten Lieferketten zum Ziel. 2024 folgte das EU-Lieferkettengesetz, das in Teilen noch über das deutsche Gesetz hinausging. Dennoch wurden beide Gesetze durch Einflussnahme einer starken Wirtschaftslobby als zu schwach und lückenhaft kritisiert. Im Mai 25 kündete der frisch gewählte Bundeskanzler Friedrich Merz an, das deutsche Lieferkettengesetz abschaffen zu wollen – trotz anderslautender Vereinbarungen im Koalitionsvertrag – und sprach sich gegen die geplante EU-Lieferkettenrichtlinie aus. Im Juni 2025 entschieden sich auch die EU-Mitgliedsstaaten für weitere drastische Abschwächungen der Lieferkettenrichtlinie.

Fair Trade Seit mehr als 50 Jahren kämpft der Faire Handel gegen ungerechte Welthandelsbedingungen und für menschenwürdige Arbeitsbedingungen. Bei fair gehandelten Produkten erhalten die Erzeuger:innen einen höheren und gerechteren Preis, der ihnen ein existenzsicherndes Einkommen verschaffen soll und zudem einen Beitrag für gemeinsame Sozial- und Infrastrukturprojekte beinhaltet. Es werden vor allem kleinbäuerliche und ökologische Landwirtschaft und Handwerk gefördert.

Tax the rich Diese europäische Bürger:inneninitiative warb für die Besteuerung großer Vermögen und die Einführung eines gerechten Steuersystems. Ziel der Initiative war eine europaweite Steuer für Superreiche, mit der Bildung, Gesundheit und Klimaschutz finanziert werden können. Die Unterschriftensammlung für die Petition wurde im Oktober 2024 beendet. In der EU unterschrieben insgesamt über 350.000 Menschen, in Deutschland über 100.000 Menschen. Auf der Webseite gibt es ausführliche Hintergrundinfos zur Vermögensungleichheit in Deutschland.

Titel: Working with ma shiii

Künstler: Elmar Karla

DIN A3, Digital Print

Weitere Konzepte eines nachhaltigen Wirtschaftens sind die Ansätze von De-Growth/Postwachstum, Cradle-to-Cradle/Kreislaufwirtschaft, Suffizienz-Wirtschaft oder die Sharing Economy. Hierzu gehören z.B. Tauschkisten und –läden wie die Hamburger Tauschklimotte oder Tauschplattformen wie Vinted.

Diese Konzepte sowie verschiedene Hamburger Geschäfte und gastronomische Betriebe, die nachhaltiges Wirtschaften anstreben, stellen wir auf der Infoseite zum SDG 12 vor.

Weiterführende Links:

- SDG 8 – wo stehen wir? Halbzeitbilanz zur Agenda 2030 vom Global Policy Forum (2021)

- Deshalb ist die Kreislaufwirtschaft so wichtig (2022/24)

- Gute Ökonomie für harte Zeiten – Sechs Überlebensfragen und wie wir sie besser lösen können. A.V. Banerjee & E. Duflo. 2020, Bundeszentrale für politische Bildung

- Milliardärsmacht beschränken, Demokratie schütze: Bericht zu sozialer Ungleichheit. Oxfam Deutschland. 2025

- Wohlstand und ein gutes Leben. Eine-Welt-Presse. 2019

- Wirtschaftswachstum – Warum Schrumpfen auch nicht die Lösung ist Deutschlandfunk 2024.