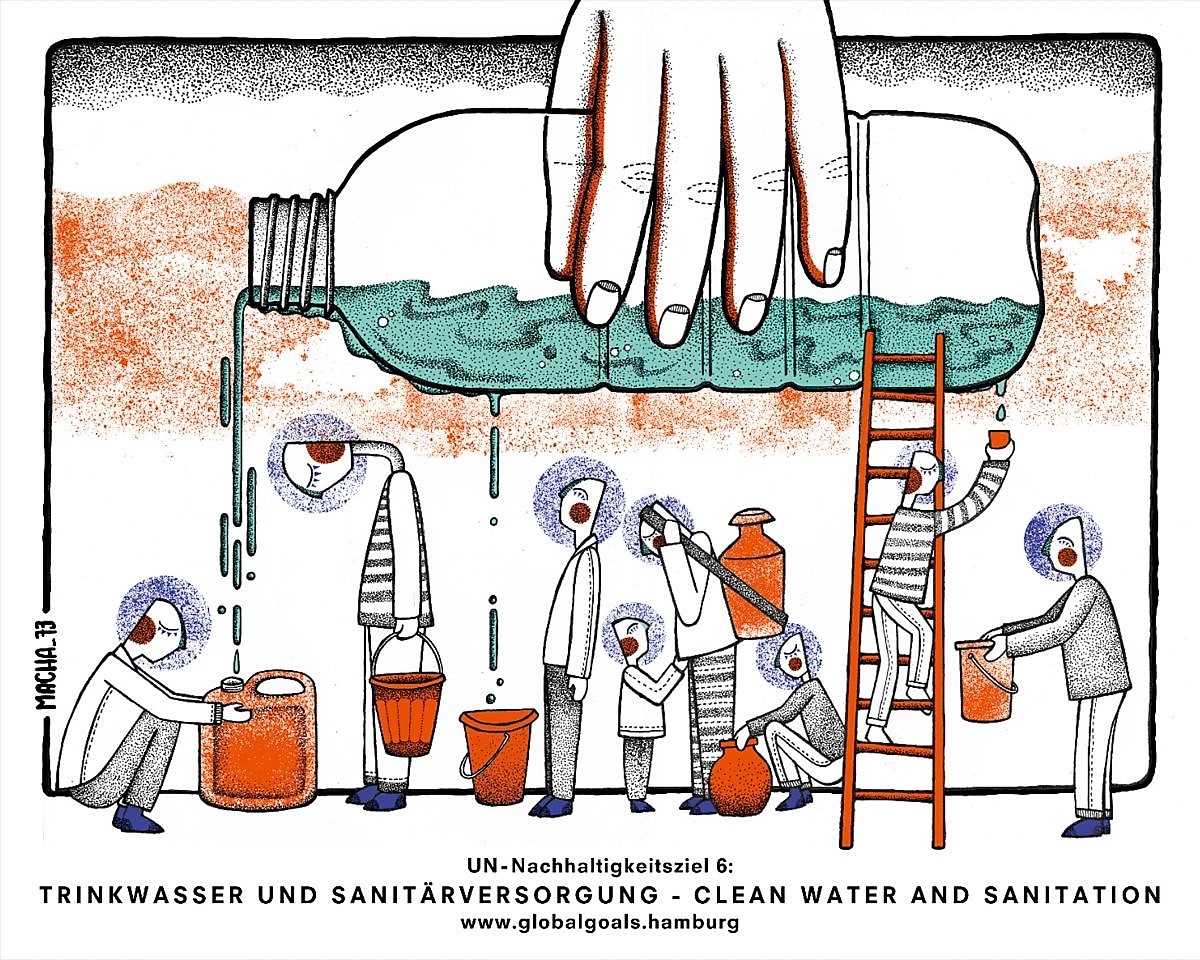

Das SDG 6: Trinkwasser und Sanitärversorgung

Wasser ist eine begrenzte und zunehmend knapper werdende Ressource. Es ist (über-)lebensnotwendig für Menschen, Tiere und Pflanzen und wird benötigt als Trink wasser, zur Essenszubereitung, Reinigung und Körperpflege, bei der Gesundheitsversorgung, zum Anbau von Nahrungsmitteln, der Versorgung von Tieren, in der industriellen Produktion und bei der Energieversorgung. Etwa zwei Drittel der Erde sind von Wasser bedeckt, allerdings sind nur etwas 2,5% davon trinkbar.

Seit 2010 ist das “Recht auf Wasser und Sanitärversorgung” ein Men schenrecht und Voraussetzung für die Einhaltung weiterer Menschenrechte wie die Rechte auf Leben, auf Nahrung, auf Schutz vor Hunger sowie auf Gesundheit und körperliche Un versehrtheit. Die Weltgesundheitsorganisation geht erst bei einer Versorgung mit etwa 50 Litern Wasser pro Mensch und Tag von nur noch geringen gesundheitlichen Bedenken aus. In Deutschland werden ca. 130 Liter pro Kopf täglich verbraucht. Während für die meisten Menschen der Zugang zu sauberem Wasser und eine gute Sanitärversorgung selbstverständlich sind, bleiben sie anderen verwehrt. So müssen in manchen Ländern die Menschen mit nur 5 L Wasser am Tag auskommen, das sie zudem auf langen Wegen herbeischaffen müssen.

“We shall not finally defeat AIDS, tuberculosis, malaria, or any of the other infectious diseases that plague the developing world until we have also won the battle for safe drinking water, sanitation and basic health care.” – Kofi Annan, former UN Secretary General

Wasser und Sanitärversorgung: Zahlen und Fakten

Traditionell sind meist Frauen für die Versorgung der Familien mit Trinkwasser und die Nahrungszubereitung verantwortlich. Besonders der Mangel an Toiletten ist für sie problematischer als für Männer – nicht nur aus gesundheitlichen und hygienischen Gründen, sondern auch, weil ein Toilettengang in der Natur mit vielen Gefahren verbunden ist, insbesondere nachts. Trotzdem dürfen Frauen vielerorts nicht mitbestimmen, wie Wasser- und Sanitärversorgung geschaffen und verwaltet werden soll.

Rund 2,2 Mrd. Menschen weltweit haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser – über 6 Milliarden Menschen haben ihn immerhin. Schätzungsweise zwei Milliarden Menschen haben keine Möglichkeit, sich die Hände mit Wasser und Seife zu waschen, darunter 653 Millionen Menschen, die überhaupt keine Möglichkeit zum Händewaschen haben. Rund 3,5 Milliarden Menschen verfügen zu Hause nicht über sichere sanitäre Anlagen (lt. UNICEF, Bericht zum Weltwassertag 2025, Stand 2023). Die „Zustände“ betreffen trifft vor allem die wirtschaftlich schwächsten Gruppen in Ländern des Globalen Südens und dort die ländlichen Regionen. Oftmals bleibt den Menschen nur verunreinigtes Fluss- oder Seewasser zum Trinken, Reinigen und zur Nahrungszubereitung.

In verunreinigtem Wasser befinden sich oftmals Keime, die Typhus oder Cholera übertragen. Auf freien Wasserflächen wie Seen oder Pfützen können Stechmücken brüten und Denguefieber, Malaria o.a. Infektionen übertragen.

Fäkal verunreinigtes Wasser führt darüber hinaus zu dramatischen gesundheitlichen Folgen, vor allem zu Durchfallerkrankungen. Diese stellen immer noch eine der häufigsten Todesursachen in allen Altersgruppen dar, v.a. aber bei Kleinkindern und älteren Menschen. Im Jahr 2021 gab es weltweit 1,2 Millionen Todesfälle aufgrund von wasserbedingten Durchfall-Erkrankungen. Das bedeutet einen erheblichen Rückgang gegenüber den 90er Jahren, v.a. bei Kindern im Alter unter fünf Jahren. Durchfall-Erkrankungen schwächen das Immunsystem – der Körper wird anfälliger für andere Krankheiten.

Deshalb ist eine gute Sanitärversorgung besonders für Kleinkinder, Kranke und geschwächte Menschen wichtig. Durchfall u.a. Krankheiten können im Kleinkindalter zu Mangelernährung, Fehlentwicklungen und Untergewicht führen. Kranke Kinder und Jugendliche können zudem nicht zur Schule gehen; kranke Erwachsene können nicht (vollständig) arbeiten. Das SDG 6 ist deshalb eng mit anderen SDGs wie Gesundheit (SDG 3), Bildung (SDG 4), Gendergerechtigkeit (SDG 5), Leben unter Wasser (SDG 14) oder einem nachhaltigen Wirtschaften und Konsumieren (SDG 8, 12) verbunden.

Globaler Wasserverbrauch

Dabei gibt es, wissenschaftlichen Studien zufolge, weltweit genügend verfügbares Süßwasser, um alle Menschen ausreichend mit sauberem Trinkwasser zu versorgen. Die Ursachen für die Verknappung der natürlichen Wasserressourcen liegen vor allem in der ungleichen Verteilung der Zugänge zu und des Verbrauchs von (sauberem) Wasser. Hinzu kommen die großflächigen Verunreinigung und eine Übernutzung bestehender Wasserressourcen durch die (Agro-)Industrie, ein zu hoher Pro-Kopf-Verbrauch an Trinkwasser in einigen Weltregionen, ein mangelnder oder fehlender Gewässerschutz, unzureichende Abwasser-Entsorgung, die Einleitung von gewerblichen und landwirtschaftlichen Schadstoffen (Pestizide, Gülle, Medikamentenrückstände u.a.) in Gewässer und Grundwasser sowie ein übermäßiger Wasserverbrauch in der Produktion wasserintensiver Güter (Nahrungsmittel, Kleidung, Energie…).

Weltweit werden jährlich rund 4.000 km³ Frischwasser entnommen. Davon werden etwa 70 % im Agrarsektor, 20 % in der Industrie (inklusive Energieproduktion) und 10 % auf kommunaler Ebene verbraucht. Auf den Agrarsektor entfallen weitere 6.400 km³ Regenwasser, das direkt über den Feldern abregnet. Allerdings liegt in Nordamerika sowie in Europa der Anteil der Industrie an der Wasserentnahme bei rund 50 %, in Westeuropa sogar bei mehr als 70 %.

Der weltweite Wasserverbrauch hat sich zwischen 1930 und 2000 etwa versechsfacht (Verdreifachung der Weltbevölkerung, Verdoppelung des durchschnittlichen Wasserverbrauchs pro Kopf). Die 10 Staaten Indien, China, die USA, Pakistan, Indonesien, Iran, Vietnam, die Philippinen, Japan und Mexiko entnehmen am meisten Wasser. Zusammen entfallen auf diese Top 10 zwei Drittel der weltweiten Wasserentnahme – allein auf Indien (19 %), China (15 %) und die USA (12 %) entfällt knapp die Hälfte (47 %) (Bundeszentrale für politische Bildung, 2020).

Auch der Klimawandel verstärkt die Wasserknappheit: bei einer globalen Erwärmung um drei Grad sind möglicherweise 10% der Weltbevölkerung von absoluter Wasserknappheit betroffen. Ein Grund ist die Veränderung von Wasserkreisläufen und damit Niederschlägen und Verdunstung durch Klimaveränderungen. Extreme Niederschläge, veränderte Regenzyklen und Dürren bedrohen die Wassersicherung; klimatisch bedingte Extremwetterereignisse können Wasserressourcen zerstören oder beeinträchtigen. Auch natürlich vorkommende giftige Stoffe (z.B. Arsen), die aus Gesteinsschichten ins Trinkwasser gelangen, können Süßwasser verunreinigen.

Auf der ganzen Welt finden sich Beispiele, wie um die Verteilung, die Nutzung und den Schutz von Wasserressourcen regelmäßig Konflikte entbrennen (für Beispiele: Der Wasseratlas, 2025). Ein bekannter Fall ist der sog. „Wasserkrieg in Bolivien“ in der Stadt Cochabamba (2000). Eine starke Wasserpreiserhöhung aufgrund der Privatisierung der Wasserversorgung führte zu monatelangen Demonstrationen und Straßenschlachten mit einigen Toten und vielen Verletzten. Die bolivianische Regierung musste schließlich die Privatisierung rückgängig machen.

Die globale Weltwirtschaft und der Wasserfußabdruck

Wasserprobleme sind eng mit der Struktur der globalen Weltwirtschaft verbunden. Viele Länder haben ihren „Wasserfußabdruck“ weitgehend durch den Import wasserintensiver Güter aus anderen Ländern externalisiert. Das heißt, sie haben ihren Wasserverbrauch mit der Auslagerung der Produktion von Nahrungsmitteln (inkl. Viehzucht) und Industrieprodukten ebenfalls ausgelagert. Dies übt Druck auf die Wasserressourcen der exportierenden Regionen aus, in denen oft Mechanismen für ein hinreichendes Wassermanagement fehlen. So entsteht z.B. Deutschlands Wasser-Fußabdruck von jährlich 1430 km3 pro Einwohner zu etwa 69% außerhalb der Landesgrenzen. Andererseits exportiert Deutschland ebenfalls auch viel Wasser durch seine industrielle Produktion.

Das UN-Nachhaltigkeitsziel 6…

…bekräftigt die Notwendigkeit, bis 2030 die Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle Menschen zu gewährleisten.

Neben dem Zugang zu einwandfreiem und bezahlbarem Trinkwasser sowie zu einer angemessenen und gerechten Sanitärversorgung und Hygiene, den alle Menschen erhalten sollen, möchte das SDG 6 erreichen, dass

- die Wasserqualität durch Wiederaufbereitung und gefahrlose Wiederverwendung weltweit verbessert wird

- die Effizienz der Wassernutzung in allen Sektoren wesentlich gesteigert wird

- auf allen Ebenen eine integrierte Bewirtschaftung der Wasserressourcen umgesetzt wird

- und wasserverbundene Ökosysteme geschützt und wiederhergestellt werden.

„Um eine globale Wasserkrise zu verhindern, haben die UN daher die Wasseraktionsdekade 2018–2028 ausgerufen. Zur Halbzeit fand im März 2023 die zweite UN-Wasserkonferenz statt. Ergebnis war eine Water Action Agenda. Bei ihr handelt es sich aber lediglich um eine Sammlung freiwilliger Initiativen und Selbstverpflichtungen zur beschleunigten Umsetzung der wasserrelevanten Nachhaltigkeitsziele. Fast zeitgleich hat die deutsche Bundesregierung eine Nationale Wasserstrategie verabschiedet. Mit ihr soll dem Schutz und der Wiederherstellung der Wasserressourcen in Deutschland Priorität eingeräumt werden“ (Global Policy Forum, 2023)

Aktiv werden

Seit 2006 setzt sich Viva con Agua (VcA) mit seinem internationalen Netzwerk von WASH-Projekten und in Kooperation mit der Welthungerhilfe weltweit dafür ein, die Trinkwasserversorgung und Verfügbarkeit sanitärer Anlagen in Ländern des globalen Südens zu verbessern. WASH steht dabei für: Wasser, Sanitäre Anlagen und Hygiene!

Ihr Ziel ist es, dass alle Menschen weltweit Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung haben. Um dieses Ziel zu erreichen, fördert VcA vielfältige Projekte und Aktionen im In- und Ausland. Die unterstützten Wasserprojekte sind nachhaltig angelegt und beinhalten immer auch die Komponenten Sanitär- und Hygieneversorgung, um den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu gewährleisten. Mitstreiter:innen werden immer gesucht.

Weiterführende Links:

- Vollständiger Text vom SDG 6 (Englisch) und hier in Deutsch

- Eine Halbzeitbilanz zum SDG 6 vom Global Policy Forum (2020)

- Bundeszentrale für politische Bildung: Internationaler Wasserverbrauch

- Viva con Agua

- Welthungerhilfe: Wasser- und Sanitärprojekte

- Wasserfußabdruck und Handel mit virtuellem Wasser (Englisch)

- Virtuelles Wasser

- Wasserkrieg in Bolivien

- Der Wasseratlas, 2025, Heinrich-Böll-Stiftung

- Internationale Wasserkonflikte

- Anarchistische Föderation: Wasserkämpfe sind Verteilungskämpfe